Altes Heimatmuseum

Heinrich-Sinz-Straße 5

(Foto T. Becker)

Es hat im zweiten Obergeschoss eine rekonstruierte Sukka, im Deutschen Laubhütte genannt.

Geschichtliches

1810 soll von Jonas Landauer ein Haus mit der Hürbener Hausnummer 148 mit Wohnhaus und Stall errichtet worden sein. Baumeister waren der Maurermeister Konrad Kling und der Zimmerermeister Miller.

Weder das Liquidationsprotokoll noch das Renovierte Grundsteuerkataster beschreiben den Bau des Gebäudes. Die Jahreszahl ist in einem Dachbalken eingeritzt, woraus sich schließen lässt, dass das Haus 1810 erbaut wurde.

Landkreis Krumbach; in: Gebhard, Torsten / Horn, Adam [Hg.]: Bayerische Kunstdenkmale Bd. 29, München 1969, S. 145.

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 112:

„Jonas Landauer kaufte den Baugrund und baute 1810 das Wohnhaus mit Stall unter einem Dach […]; Baumeister war der Maurermeister Konrad Kling.“

http://www.heimatverein-krumbach.de/der-heimatverein-krumbach/geschichtliches.html, aufgerufen am 26.11.2015:

„Das Gebäude des Heimatmuseums ist selbst ein wertvolles bauliches Denkmal unserer Stadt; es handelt sich um ein gut erhaltenes Hürbener Judenhaus, das 1810 von Mauerermeister Konrad Kling und Zimmermeister Miller erbaut wurde.“

1817 kaufte Leopold Israel Landauer die Plannummer 137 für 1.500 Gulden.

Bayerische Vermessungsverwaltung, Liquidationsprotokoll der Hs. Nr. 43, 1835/36:

„Leopold Israel Landauer, Handelsmann Hs. Nr. 43, alte 148

Besitzstand:

Plan Nr. 137a Wohnhaus und Stall unter einem Dach, Hofraum

137b Gärtlein

Erkauft Pl. Nr. 137 von Jonas Landauer in Hirben laut Brief vom 26 Aug. 1817 um 1 500 fl. - Pl. Nr. 458 und 628 aus der Samuel Gump'schen Gantmasse, laut Brief vom Apr. 1829 um 450 fl einschlüßig der Besizungen in der Steuergemeinde Billenhausen“

Ein jüdisches Haus, in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 112:

„Am 26. August 1817 kaufte der Handelsmann Leopold Israel Landauer das Haus […] um 1500 Gulden.“

Im Jahr 1835 hatte das Gebäude die alte Hürbener Hausnummer 43.

Bayerische Vermessungsverwaltung, Liquidationsprotokoll der Hs. Nr. 43, 1835/36:

„Hs. Nr. 43“

Herr May(e)r Landauer erbte das Haus von Vater Leopold im Jahr 1855.

StAA, Kat. Krumbach Bd. 968 I, Renovirtes Grundsteuerkataster der Steuergemeinde Hürben:

„1855 - Mayer Landauer – [...] vom Vater Leopold im Anschlage zu 1600 Gulden geerbt“

1882 kaufte der Pferdehändler Bernhard Neuburger das Haus; dieser war bis zu seinem Tod 1925 Besitzer.

StAA, Kataster Krumbach Bd. 968 II, Renovirtes Grundsteuerkataster der Steuergemeinde Hürben:

„1882 - Bernhard Neuburger – [Das Haus wurde von ihm] um 5000 Mark erkauft. (Bernhard Neuburger war Pferdehändler)“

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 112:

„1882 kaufte der Pferdehändler Bernhard Neuburger das Anwesen um 5000 Mark.“

1925 wurde Rosa Neuburger Eigentümerin. Nach deren Tod 1932 erbte ihre Tochter Bertha Neuburger das Haus.

StAA, Kataster Krumbach Bd. 968 IV, Erneuertes Grundsteuer-Kataster:

„Rosa Neuburger – Erbfolge nach Testament vom 6. Sept. 1905 und Erbschein des Amtsgerichtes Krumbach vom 6. April 1925 nach dem Tode ihres Mannes Bernhard am 5. Febr[uar]. Rosa Neuburger starb am 28. September 1932, die weitere Erbfolge ist nicht bekannt. Wahrscheinlich hat die Tochter Bertha Sara geerbt.“

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher nachgewiesen werden, ob der Namenszusatz Sara ein Geburtsname war oder ein nationalsozialistischer Zwangsvorname für Juden ist.

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 112:

„Nach dem Tode von Bernhard Neuburger 1925 erbte seine Frau Rosa […] den gesamten Besitz. […] 1932 starb Rosa Neuburger und die ledige Tochter Bertha wurde neue Besitzerin.“

Bertha Neuburger betrieb einen kleinen Korbwarenhandel, da sie den Pferdehandel ihres Vaters nicht übernehmen konnte.

Ermordet im KZ. Jüdische Bürger von Krumbach/Hürben, herausgegeben vom Heimatverein Krumbach, Krumbach 2014, S. 20:

„Sie betrieb dann einen kleinen Korbwarenhandel, da sie den Pferdehandel ihres Vaters nicht übernehmen konnte.“

StadtA Krumbach, 7/2 7/3 Gewerbe Anmeldungen

Neuburger, Betha, Vertretung für Stühle, Mehle, Futtermittel

1938 erwarben das Bezirksamt Schwaben und die Stadt Krumbach das Anwesen von der letzten Eigentümerin, der Jüdin  Bertha Neuburger, die auf Druck der

Bertha Neuburger, die auf Druck der  „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ [RGBl. 1938I. S. 1709 vom 3. Dezember 1938 (=Judengesetze)] ihr Haus für 10.000 Reichsmark verkaufen musste. Diese stellten das Gebäude dem

„Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ [RGBl. 1938I. S. 1709 vom 3. Dezember 1938 (=Judengesetze)] ihr Haus für 10.000 Reichsmark verkaufen musste. Diese stellten das Gebäude dem  Heimatverein für ein Heimatmuseum zur Verfügung.

Heimatverein für ein Heimatmuseum zur Verfügung.

Das Haus wurde vermutlich ein weiteres Mal in den 1950er Jahren um 10.000 DM von der Jewish Restitution Successor Organisation (= Jüdische Restitutionsnachfolgerorganisation) gekauft. Allerdings lässt sich dies in den entsprechenden Akten nicht nachvollziehen.

Ermordet im KZ. Jüdische Bürger von Krumbach/Hürben, herausgegeben vom Heimatverein Krumbach, Krumbach 2014, S. 20.

StAA, Kat. Krumbach Bd. 968 IV, Erneuertes Grundsteuer Kataster:

„1938 – Heimatverein Krumbach – Der Bezirk und die Stadt Krumbach kauften zusammen das Anwesen und stellten dies dem Heimatverein für den Bezirk Krumbach zum Aufbau eines Heimatmuseums zur Verfügung.“

Krumbach in Stichworten, hrsg. von der Stadt Krumbach (Schwaben), Krumbach 2014, S. 92 (Stichpunkt Nr. 1254):

„um 10.000 Reichsmark“

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 112:

„[Wegen des] Gesetz[es] zur Sicherung von Wohnraum [eigentlich: „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ RGBl. 1938I. S. 1709 vom 3. Dezember 1938] [mussten die] Juden ohne Kündigungsfrist die Wohnungen räumen. […] Auch Bertha Neuburger musste ihr […] Haus verlassen. […] Ihr Haus stand zum Verkauf. […] Am 2. Juli 1938 kaufte je zur Hälfte das Bezirksamt und die Stadt Krumbach das Haus für 10.000 Reichsmark und stellte es dem Heimatverein zur Verfügung.“

Aussage von Dr. Dr. Sprandel, ehemaliger Museumsleiter im Jahr 1992:

„Das Haus wurde zweimal gekauft, ein weiteres Mal in den 50er Jahren um 10.000 DM von der Jewish Restitution Successor Organisation.“

Alle bisher gesammelten Gegenstände wurden dorthin gebracht, doch der Ausbau des Museums musste verschoben werden, weil der Zweite Weltkrieg die Planungen zum Erliegen brachte.

http://www.museum.krumbach.de/museum/geschichte.html, aufgerufen am 27.9.2015:

„Der Zweite Weltkrieg verzögerte das Projekt. Der Oberregierungsrat am Bezirksamt Krumbach Christian Wallenreiter (1900-1980) förderte den Gedanken zur Einrichtung eines „Heimathauses“ und rief die Bevölkerung dazu auf, Gegenstände dafür abzugeben.“

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 112 f.:

„Die gesammelten Gegenstände für das Heimatmuseum wurden in diesem Haus gelagert, doch der Ausbau des Museums musste verschoben werden, da der Zweite Weltkrieg die ganze Planung zum Erliegen brachte.“

Unter der wissenschaftlichen Leitung des Generalkonservators und Leiters des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und der Nichtstaatlichen Museen in Bayern, Dr. Joseph Maria Ritz, wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Museumspfleger und Kreisheimatpfleger Franz Hofmeister der Ausbau und die Einrichtung des Heimatmuseums realisiert. Zusammen mit sechs weiteren Handwerkern baute er in fast einem Jahr währender Arbeit das aus 20 Ausstellungsräumen bestehende Haus aus und richtete es für Museumszwecke her. Diese Handwerker waren Alstetter Ludwig (Schlosserarbeiten), Hilber Paul (Malerarbeiten), Hilber Richard (Malerarbeiten), Kling Konrad (Maurerarbeiten), Nagenrauft Georg (Schreinerarbeiten) und Nagenrauft Karl (Schreinerarbeiten).

Rede von Dr. Sprandel am 26.8.1984:

„Unter der wissenschaftlichen Leitung des Generalkonservators und Leiter[s] des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und der Nichtstaatlichen Museen in Bayern, Dr. Joseph Maria Ritz, wird in enger Zusammenarbeit, mit dem Museumspfleger und Kreisheimatpfleger Franz Hofmeister, der Ausbau und die Einrichtung des Heimatmuseums in Angriff genommen. Zusammen mit sechs tüchtigen Handwerkern wird in fast einem Jahr währender Arbeit das aus 20 Ausstellungsräumen bestehende Haus ausgebaut und für Museumszwecke hergerichtet. [Diese waren] Alstetter Ludwig (Schlosserarbeiten), Hilber Paul (Malerarbeiten), Hilber Richard (Malerarbeiten), Kling Konrad (Maurerarbeiten), Nagenrauft Georg (Schreinerarbeiten) [und] Nagenrauft Karl (Schreinerarbeiten).“

Am 3.9.1950 wurde im Rahmen des Schwäbischen Heimattags das Heimatmuseum durch den Generalkonservator Dr. J. M. Ritz eröffnet.

Krumbach in Stichworten, hrsg. von der Stadt Krumbach (Schwaben), Krumbach 2014, S. 116 (Stichpunkt Nr. 1584):

„1950 - 03.09. wird im Rahmen des Schwäbischen Heimattages das Heimatmuseums durch den Generalkonservator Dr. J. M. Ritz wieder eröffnet.“

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 113:

„im September 1950 feierliche Eröffnung des Heimatmuseums“

Die Renovierung geschah wegen mangelhafter Heizung, baulicher Mängel und einer nicht funktionierenden Alarmanlage.

http://www.museum.krumbach.de/museum/geschichte.html, aufgerufen am 27.9.2015:

„Bauliche Mängel, mangelhafte Heizung und eine nicht funktionierende Alarmsicherung machten zusätzlich eine Sanierung und Neukonzeption notwendig.“

1973 wurden die Bestände teilweise neu geordnet und eine Innenrenovierung wurde vorgenommen. Dann wurde das Heimatmuseum unter der Leitung des Heimatvereins, Dr. Dr. Viktor Sprandel, und dem neuen Museumsleiter, dem Kunstmaler Otto Schorer, neu eröffnet.

Krumbach in Stichworten, hrsg. von der Stadt Krumbach (Schwaben), Krumbach 2014, S. 149 (Stichpunkt Nr. 2091):

„1973 - Nach teilweiser Neuordnung der Bestände zur Verbesserung der Übersicht und Innenrenovierung wird das Heimatmuseum unter dem Vorstand des Heimatvereines, Dr. Dr. Viktor Sprandel und des neuen Museumsleiters, Kunstmaler Otto Schorer, wieder eröffnet.“

1975 wurde das landwirtschaftliche Gebäude nach Renovierung wieder für die Besucher zugänglich gemacht und gleichzeitig mit einer Alarmeinrichtung versehen.

Rede von Hans Voh im September 2000:

„1975 wurde das landwirtschaftliche Gebäude nach Renovierung wieder für die Besucher zugänglich gemacht und gleichzeitig mit einer Alarmeinrichtung versehen.“

1976 wurde das Heimatmuseum gründlich renoviert und restauriert.

Krumbach in Stichworten, hrsg. von der Stadt Krumbach (Schwaben), Krumbach 2014, S. 154 (Stichpunkt Nr. 2178):

„1976 wird nach einer gründlichen Restaurierung und Konservierung das Heimatmuseum wieder eröffnet.“

1983 wurde im Heimatmuseum eine Gasheizung eingebaut und 1986 stand nach dem Ausbau des zweiten Obergeschosses endlich ein Sonderausstellungsraum zur Verfügung.

Rede von Hans Voh im September 2000:

„1983 wird im Heimatmuseum eine Gasheizung eingebaut und 1986 steht nach dem Ausbau des 2. Obergeschosses endlich ein Sonderausstellungsraum zur Verfügung.“

1993 richtete das Heimatmuseum im 2. Obergeschoss nach Entwürfen des damaligen Museumsleiters Wilhelm Fischer im  Zwerchgiebel eine Sukka, im Deutschen „Laubhütte“ genannt, ein.

Zwerchgiebel eine Sukka, im Deutschen „Laubhütte“ genannt, ein.

Krumbach in Stichworten, herausgegeben von der Stadt Krumbach (Schwaben), Krumbach 2014, S. 180 (Stichpunkt Nr. 2582):

„1993 richtet das Heimatmuseum im 2. Obergeschoss im Zwerchgiebel eine „Laubhütte”, im Israelischen „Sukka” genannt, ein.“

Am 16. und 17.9.2000 wurde das neue „Mittelschwäbische Heimatmuseum” eingeweiht. Dies befindet sich neben dem Haus in der Heinrich-Sinz-Straße 5 gleichzeitig auch in dem Haus in der Heinrich-Sinz-Straße 3; beide Gebäude sind durch ein Verbindungsbauwerk verbunden.

Krumbach in Stichworten, herausgegeben von der Stadt Krumbach (Schwaben), Krumbach 2014, S. 190 (Stichpunkt Nr. 2735):

„2000 - 16. und 17.09. ist die Einweihung und feierliche Übergabe des neuen „Mittelschwäbischen Heimatmuseums“ in der Heinrich-Sinz-Straße 3 und 5 [...] mit dem Neuerwerb durch ein Verbindungsbauwerk“

1999 und 2000 wurde eine als  Spolie hierher gekommene

Spolie hierher gekommene  Kassettendecke mit zweifarbigen

Kassettendecke mit zweifarbigen  Akanthusmotiven sowie Vogel- und Fruchtbecherdarstellungen in den ehemaligen Gasthof Krone gebracht.

Akanthusmotiven sowie Vogel- und Fruchtbecherdarstellungen in den ehemaligen Gasthof Krone gebracht.

Denkmäler in Bayern (Landkreis Günzburg) München 2004, S. 303:

„Wegen der Umstellung der Exponate wurde die bedeutende, als Spolie hierher gekommene Kas[s]ettendecke mit ihren zweifarbigen Akanthusmotiven sowie Vögel- und Fruchtbecherdarstellungen [...] in den ehem. Gasthof Krone transferiert.“

2001 wurde die Hilfskonstruktion (Stützen mit Sattelhölzern) einer vollständig erhaltenen Dachwerkkonstruktion beseitigt.

Denkmäler in Bayern (Landkreis Günzburg) München 2004, S. 303:

„[d]ie vollständig erhaltene Dachwerkkonstruktion, deren spätere Hilfskonstruktion (Stützen mit Sattelhölzern) 2001 zurückgebaut wurde“

2003 wurde am Mittelschwäbischen Heimatmuseum der zweite Bauabschnitt, der das alte Heimatmuseum betrifft, eingeweiht.

http://www.museum.krumbach.de/museum/geschichte.html, aufgerufen am 27.9.2015:

„[s]eit Abschluss dieses zweiten Bauabschnittes im September 2003“

Zur Architektur des Gebäudes

Das Haus ist zweigeschossig mit 5 zu 4  Achsen, hat ein

Achsen, hat ein  Putzband-

Putzband- Gurtgesims, ein

Gurtgesims, ein  profiliertes

profiliertes  Traufgesims und ein

Traufgesims und ein  Mansardsatteldach.

Mansardsatteldach.

Landkreis Krumbach; in: Gebhard, Torsten / Horn, Adam [Hg.]: Bayerische Kunstdenkmale Bd. 29, München 1969, S. 145:

„zweigeschossig mit 5 zu 4 Achsen, Putzband-Gurtgesims, profiliertem Traufgesims und Mansardsatteldach“

An der Hauptfront ist die Mittelachse leicht vorgezogen und um ein 3. Geschoss mit steilem Dreiecksgiebel (und einer kleinen Hochovalöffnung) erhöht worden. Es wurde auf Dachfenster verzichtet.

Landkreis Krumbach, in: Gebhard, Torsten / Horn, Adam [Hg.]: Bayerische Kunstdenkmale Bd. 29, München 1969, S. 145:

„An der Hauptfront ist die Mittelachse leicht vorgezogen und um ein 3. Geschoss mit steilem Dreiecksgiebel (darin kleine Hochovalöffnung) erhöht.“

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 111:

„Beim Heimatmuseum wurde auf die Dachfenster verzichtet.“

Der Eingang bildet ein an  Dossenberger erinnerndes, dreipassförmiges Nischenportal, d. h. die Türöffnung liegt in einer Mauernische, die als dekoratives Element im oberen Bereich wie drei ineinandergeschobene Ellipsen geformt ist.

Dossenberger erinnerndes, dreipassförmiges Nischenportal, d. h. die Türöffnung liegt in einer Mauernische, die als dekoratives Element im oberen Bereich wie drei ineinandergeschobene Ellipsen geformt ist.

Landkreis Krumbach; in: Gebhard, Torsten / Horn, Adam [Hg.]: Bayerische Kunstdenkmale Bd. 29, München 1969, S. 145:

„Der Eingang [ist] in einer Nische [...] dreilappig geschlossen.“

Denkmäler in Bayern (Landkreis Günzburg), München 2004, S. 303:

„ein an Dossenberger erinnerndes, dreipassförmiges Nischenportal“

Aussage von Herrn Architekten Burkhard Günther am 26.11.2015:

Die Löcher eines Dreipasses sind ineinander geschoben.

Beide Türflügel sind mit reicher  klassizistischer Schnitzerei verziert. Der Türrahmen weist links noch die Befestigungslöcher der

klassizistischer Schnitzerei verziert. Der Türrahmen weist links noch die Befestigungslöcher der  Mesusa auf. Das Kastenschloss ist im ursprünglichen Zustand erhalten.

Mesusa auf. Das Kastenschloss ist im ursprünglichen Zustand erhalten.

Landkreis Krumbach; in: Gebhard, Torsten / Horn, Adam [Hg.]: Bayerische Kunstdenkmale Bd. 29, München 1969, S. 145:

„die beiden Türflügel mit reicher klassizistischer Schnitzerei“

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 111:

„der alte Türrahmen, an dem links noch die Befestigungslöcher der Me[s]usa [waren], und das Kastenschloss sind im ursprünglichen Zustand erhalten“

Der Schrank hinter der Eingangstür beinhaltet den Wasserbehälter zur rituellen Reinigung der Hände.

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 111:

„[Der] Schrank hinter der Eingangstür [beinhaltet den] Wasserbehälter zur rituellen Reinigung der Hände.“

Das  Oberlichtgitter zeigt ein Monogramm JL und einen Anker.

Oberlichtgitter zeigt ein Monogramm JL und einen Anker.

Landkreis Krumbach; in: Gebhard, Torsten / Horn, Adam [Hg.]: Bayerische Kunstdenkmale Bd. 29, München 1969, S. 145:

„Oberlichtgitter mit Monogramm JL und Anker“

JL steht für Jonas Landauer

An den  Giebelsohlen gibt es ein

Giebelsohlen gibt es ein  Putzband und an den Giebeln in Höhe der Dachknickung ein

Putzband und an den Giebeln in Höhe der Dachknickung ein  profiliertes Gesims.

profiliertes Gesims.

Landkreis Krumbach; in: Gebhard, Torsten / Horn, Adam [Hg.]: Bayerische Kunstdenkmale Bd. 29, München 1969, S. 145:

„an den Giebelsohlen Putzband, an den Giebeln in Höhe der Dachknickung profiliertes Gesims“

Innen an der Treppe ist ein klassizistisches Holzgeländer.

Landkreis Krumbach; in: Gebhard, Torsten / Horn, Adam [Hg.]: Bayerische Kunstdenkmale Bd. 29, München 1969, S. 145:

„innen an der Treppe klassizistisches Holzgeländer“

Die Grundrissfiguration mit  Stichflez und rückwärtiger Podesttreppe ist klar dreigeteilt.

Stichflez und rückwärtiger Podesttreppe ist klar dreigeteilt.

Denkmäler in Bayern (Landkreis Günzburg), München 2004, S. 303:

„klare Dreiteilung der Grundrissfiguration mit Stichflez und rückwärtiger Podesttreppe“

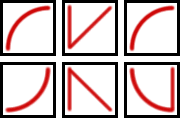

Das Haus ist  biedermeierlich ausgestattet, mit Ornamenten, Vasen und einer geschnitzten Vierfeldertür mit vergittertem Oberlicht.

biedermeierlich ausgestattet, mit Ornamenten, Vasen und einer geschnitzten Vierfeldertür mit vergittertem Oberlicht.

Denkmäler in Bayern (Landkreis Günzburg), München 2004, S. 303:

„Biedermeierliche Ausstattung: reich mit Ornamenten und Vasen, geschnitzte Vierfeldertür mit vergittertem Oberlicht“

Das Gebäude weist in der ersten Ebene an einer Mittelstütze die Zimmermannszeichen AH ZM sowie die Datierung 1810 auf.

Denkmäler in Bayern (Landkreis Günzburg), München 2004, S. 303:

„weist in der 1. Ebene an einer Mittelstütze die Zimmermannszeichen AH ZM sowie die Datierung 1810 auf“

in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 112:

„ZM steht für Zimmermann Miller“

Ein jüdisches Haus; in: Krumbacher Heimatblätter 4/5 II7III, Mitteilungen des Heimatvereins für den Landkreis Krumbach e. V., Krumbach 1988, S. 111:

„Erbaujahr ist mit den Initialien des Zimmermanns Miller, der den Dachstuhl erstellt hat, in einem Dachbalken eingeschlagen.“

Der  Zwerchgiebel über dem Hauseingang ist in Hürben typisch für ein jüdisches Haus. Im Raum dahinter befand sich stets die

Zwerchgiebel über dem Hauseingang ist in Hürben typisch für ein jüdisches Haus. Im Raum dahinter befand sich stets die  Sukka, zu Deutsch die „Laubhütte“, die auf dem meist knapp bemessenen Grundstück keinen Platz gehabt hätte. Zur Funktion einer Laubhütte gehörte, dass sie nur ein dürftiges Dach aus Stroh und Zweigen hatte, damit man bei Nacht die Sterne sehen konnte. Dem entsprachen die Juden bei uns, indem sie, wenn das Wetter es erlaubte, die Dachziegel vom Dach nahmen; oder sie bauten entsprechende Blechkappen auf dem Dach ein. Welche der beiden Varianten die vormaligen Hausbesitzer ursprünglich gewählt hatten, ob Ziegelausbau oder Blechkappe, lässt sich heute und nach den zahlreichen Nutzungsänderungen und Umbauten an dem Haus von 1810 nicht mit Sicherheit sagen. Eine jedoch müssen sie bevorzugt haben, sonst wäre die Sukka nicht komplett gewesen – undenkbar für die Juden damals.

Sukka, zu Deutsch die „Laubhütte“, die auf dem meist knapp bemessenen Grundstück keinen Platz gehabt hätte. Zur Funktion einer Laubhütte gehörte, dass sie nur ein dürftiges Dach aus Stroh und Zweigen hatte, damit man bei Nacht die Sterne sehen konnte. Dem entsprachen die Juden bei uns, indem sie, wenn das Wetter es erlaubte, die Dachziegel vom Dach nahmen; oder sie bauten entsprechende Blechkappen auf dem Dach ein. Welche der beiden Varianten die vormaligen Hausbesitzer ursprünglich gewählt hatten, ob Ziegelausbau oder Blechkappe, lässt sich heute und nach den zahlreichen Nutzungsänderungen und Umbauten an dem Haus von 1810 nicht mit Sicherheit sagen. Eine jedoch müssen sie bevorzugt haben, sonst wäre die Sukka nicht komplett gewesen – undenkbar für die Juden damals.

Aussage von Herrn Willi Fischer am 10.11.2015.

Laut Bernt von Hagen und Angelika Wegener-Hüssen konnten die Giebelschrägen des Zwerchhauses mit einer Seilwinde hochgezogen werden, um den nächtlichen Himmel sehen zu können. Dies lässt sich jedoch bei der Besichtigung des Museums nicht nachweisen.

Denkmäler in Bayern (Landkreis Günzburg) München 2004, S. 303:

„[Die] kleine Stube des Zwerchgiebels, [für die] Hürbener „Sukka-Giebel“ [genannt, war ein] für das Sukkoth notwendige[r] Mechanismus. […] Die Giebelschrägen des Zwerchhauses konnten mit einer Seilwinde hochgezogen werden, um den nächtlichen Himmel sehen zu können.“